KURSレポート

KURSや仲間の活動情報をタイムリーに。

KURSや仲間の活動情報をタイムリーに。

2025.05.09

大阪市住之江区南港に完成した、広域協組<テクノ・ラボ大阪>。

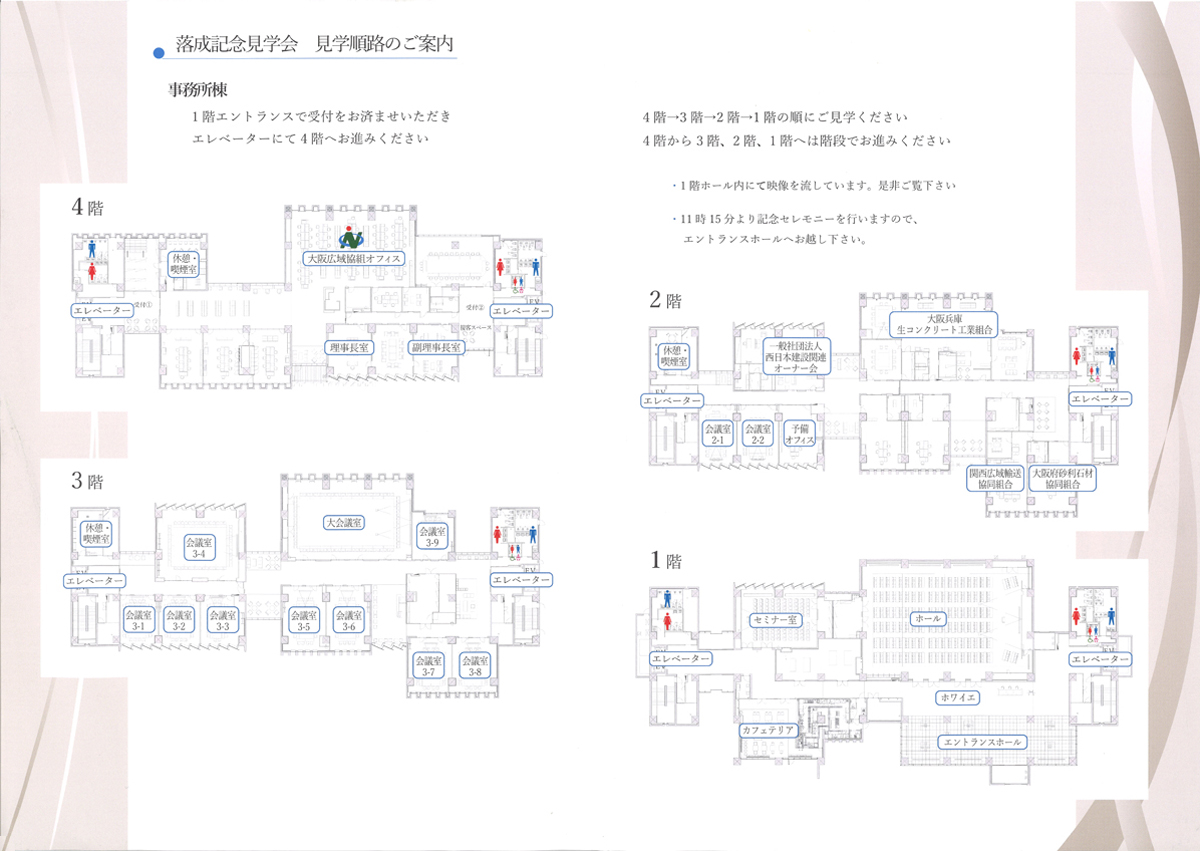

大阪広域生コンクリート協同組合(以下、広域協組)の念願であった、先端技術研究開発プロジェクトのシンボル的施設、<テクノ・ラボ大阪(大阪市住之江区南港北1丁目6番59号。以下、同施設)>が2025年3月31日に完成。翌4月22日に、関係者に向けての<落成記念見学会>と<落成披露セレモニー>が、全国各地の協同組合や加盟生コンプラント、販売店、素材メーカー、生コン業界関係者、土木建設関係者、行政関係者各位を招いて開催され、我々、近畿生コン関連協議会(KURS)もお招きいただいた。

同施設は、大阪メトロ南港ポートタウン線『トレードセンター前』駅から徒歩約8分。大阪府咲洲庁舎に近く、インテックス大阪の北向かいに立地。隣の舞洲では現在、大阪・関西万博が開催、その後はIR施設(統合型リゾート)の建設と開発が続いており、大阪・兵庫の生コン業界の未来を考える上で、理想的なロケーションに立地している。

生コンワーカーの皆さんも、南港を訪れる際はぜひ同施設を訪れて、実際の建物の迫力とデザインの先進性を、直に感じ取っていただきたい。

当日は各棟の見学会のほか、広域協組執行部等によるテープカットが行われたほか、場所を変えて落成セレモニーが行われ、全国から多くの関係者が落成の御祝いに駆けつけた。

施設見学会の後、広域協組執行部と来賓によるテープカットが行われた。

まず完成した<テクノ・ラボ大阪>を、簡単に紹介しておこう。

建物は、大阪市広域協組の本部機能である<事務所棟(地下1階・地上4階建)>と、生コンクリートの最先端技術の研究開発と実装検証などを行う<研究所棟(地上3階建)>の2棟が一体となった構造で、一般社団法人西日本建設関連オーナー会(以下、オーナー会)や大阪兵庫生コンクリート工業組合(以下、大阪兵庫工組)、関西広域輸送協同組合、大阪府砂利石材協同組合など、関係団体のオフィスが入ることで、業界としてこれまで以上に連携の取れた、スピーディかつ緻密な対応が可能となる。

建物の外観デザインは、コンクリートでつくられた複数の四角い構造物の集合体になっており、これは個性豊かな組合員企業や各団体が集まる姿を、またその組織力や結束力が表現されている。外装・内装はコンクリート打ちっ放しを基本とし、テクスチャー(表面の質感)は木目が美しい焼杉型枠、ウオータージェットによる目荒し処理などの加工が施されており、あたかもコンクリート表面仕上げの実物見本帳のよう。さらに地下の基礎部分には、広域協組が開発した<再強コンクリート(タイプA)>が実際に使われるなど、関西生コン業界の技術の粋を散りばめて建設されているのだ。

<事務所棟>の内部には各関連団体のオフィスのほか、大小様々な会議室や、アート作品のような照明機器が付けられた個性的なミーティングスペース、接客スペースが各所に設けられ、テラスに出られるスペースもある。近未来の関西生コン業界の青写真を描くのに相応しい施設となっている。

そして事務所棟にはもう一つの顔がある。なんと災害発生時には、施設の一部を避難所として一般に開放するという。三方良しを旨とする広域協組ならではの地域貢献の形だ。

広域協組オフィス(上左)のほか各種ミーティングスペース(中央左・中央右・下中)、カフェテリア(下右)、絵画コンクール展示スペース(下左)。

ビデオによる説明が行われたホール(下左)のほか、大小様々な会議室がある。

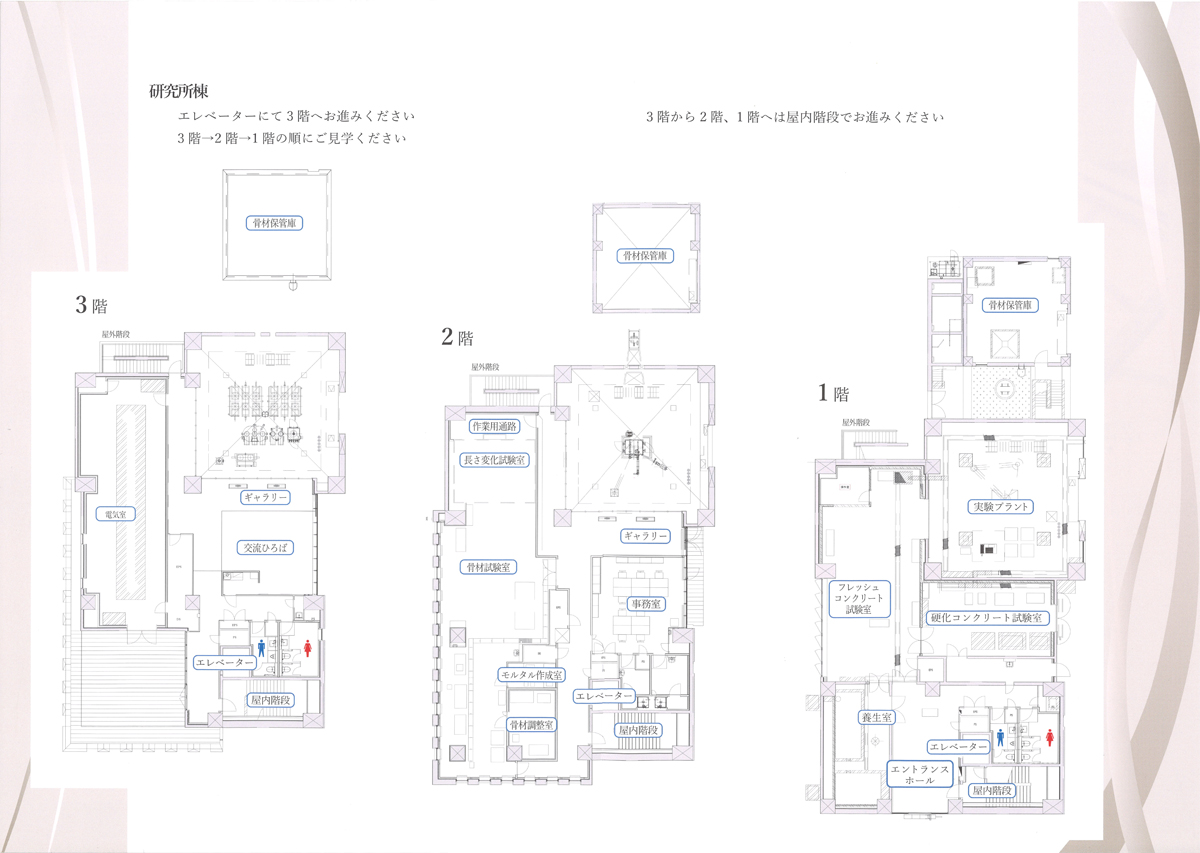

同施設の最大の売りは、事務所棟の北側にある<研究所棟>だ。そしてこの研究所棟の目玉は、なんと言っても建物の中央部に、実際に使用可能なレベルの実験プラント(バッチャープラント)を設置していること。またそのプラントを棟内から見られるように、施設内側のプラントに接する面はガラス張りになっている。

さらに研究所棟だけあって試験室が設けられているのだが、生コンクリートの試験室だけでなく硬化コンクリート試験室・養生室・骨材試験室・骨材調整室・長さ変化試験室・モルタル作成室などの施設を設置、それぞれ最新の検査機器が備えられ、様々な研究開発に対応できるようになっている。当然、材料の受け入れ施設も併設しており、骨材は保管庫から中心部の実験プラントへ垂直搬送される。

ここでは、広域協組や大阪兵庫工組はもちろんのこと、産官学による利用が想定されていることから、今後は産官学連携による研究開発体制により、生コンクリートに関する新しいアイデアや発見などが生まれるに違いない。

また実験プラントは、周囲をガラス張りにしたことで子供たちや学生、一般を対象にした施設内部からの見学にも対応。この研究所棟は、生コン技術の研究開発だけでなく、社会貢献やリクルートの課題にも対応可能な施設として、人々のドキドキやワクワクに溢れることだろう。

<研究所棟>正面玄関(上)と、中央部に実験プラントが少し見えている建物東面(下。写真の奥に見えるのは大阪府咲州庁舎)。

実験プラントは、施設内から見られるようガラス張りになっている(上左・下中)。

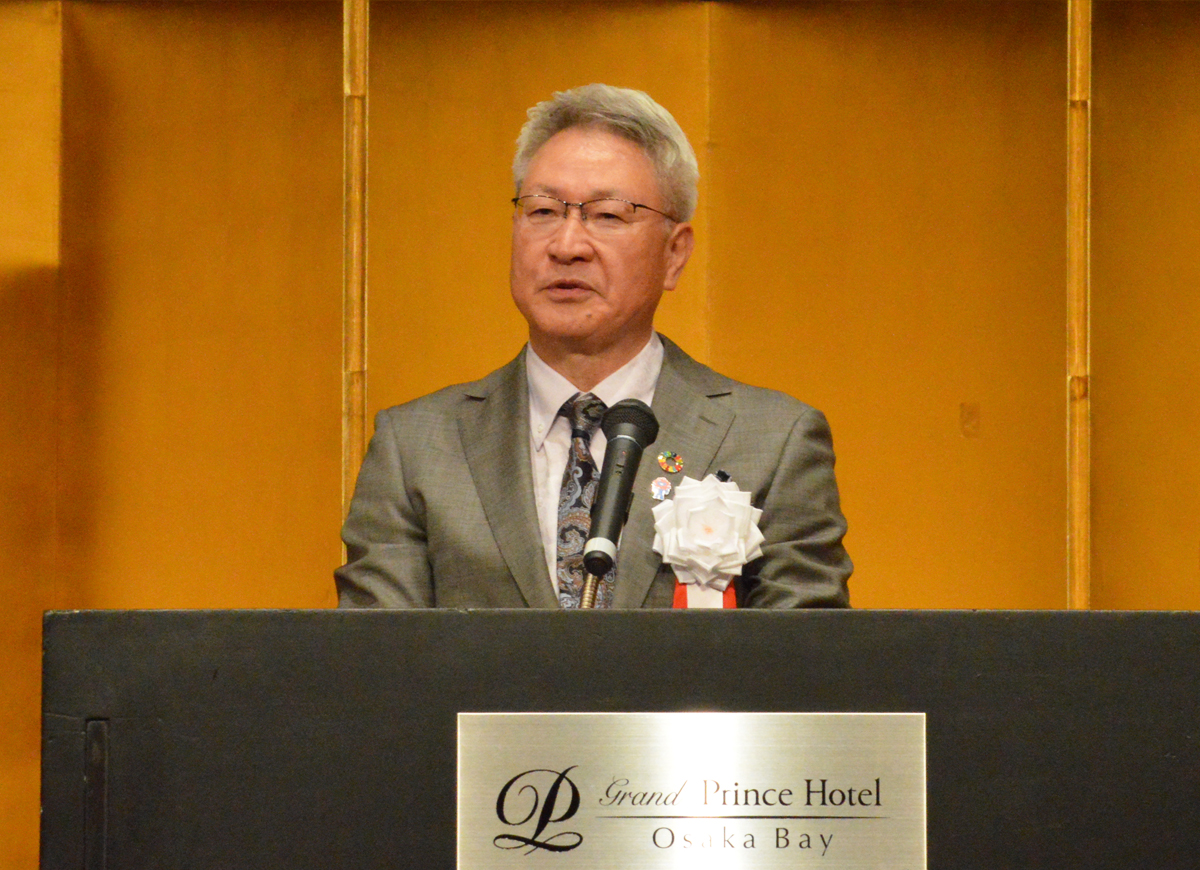

施設見学会とエントランスでのテープカットの後は、近くのホテルに場所を移して<テクノ・ラボ大阪 落成披露セレモニー>となった。セレモニーはビデオによる短いイントロから入り、<ファミリーフェスティバル2024>で好評だった<木村優一&太鼓楽団「大地の会」>の演奏で幕を開けた。そしてその演奏を「この施設が我々の城とすれば、この太鼓はこれから戦に打って出る陣太鼓」と例えた、広域協組理事長木村貴洋氏の挨拶からセレモニーがスタートした。木村氏の挨拶の一部を次項に抜粋紹介する。

今年のファミリーフェス2024で好評を博した<木村優一&太鼓楽団「大地の会」>による和太鼓演奏。

全国各地から、多くの関係者が御祝いに駆け付けた。

木村氏は式典の挨拶の中で、これまで協力をいただいた関係各所に対する丁寧な御礼を述べた後、施設ができるまでの10年を振り返ってこう述べた。

「(我々の)これまでの大きな目標は、まず組合員(企業)を潰さない。そしてもうひとつは、もう口に出したくもないですが(連帯)労組の問題、これと決別するということを大きな目標として、これまでやってきました。もう皆さんご承知とは思いますが、我々はこれでようやく<通常の商売の体制になる>という事を成し遂げました。(我々には)強い意志、目標、資金、組織、人(があります)、それに今年からは、この城(テクノ・ラボ大阪)ができました。先日、執行部と話しをして、これからの大きな目標を掲げました。ひとつは<リサイクル>もうひとつは<新技術の開発>です。リサイクルはもう日本全体の課題で、我々もこれに取り組んで行かなければなません。今回、施設の倉庫部分には<再強コンクリート>のタイプAが使われておりますが、GL(グランドライン=地面)以下であれば、充分に強度が出ますので、リサイクル事業としてCO2削減を大きく進めていきたい。(中略)私はかねがね日本の生コンの技術は世界一だと自負しております。そしてこれからは、この世界一の生コンの技術を、全世界に向けて輸出したいと考えております。その際、この施設で実証試験を繰り返して、世の中に届けたい。日本には非常に厳しい建築基準法があります。日本で合格すれば、世界でも合格するでしょう。皆さんはその中で戦っているわけですから、それぐらいの自負を持って(も良いと思います)。2025年、我々には大きな目標があります。<リサイクル>と<新技術の開発>。これで世界へ出ていく!まぁ、そう言いましても、一人では何も出来ませんので、本日ご参集の皆様、ぜひご一緒に力を合わせて、トウギャザー!一緒に進出しようじゃないですか!これからも生コン業界、セメント業界、並びに土木建設業界の、益々の発展を祈って私の挨拶とさせていただきます。本日は、どうもありがとうございました」と、施設を建てて終わりではない。木村氏は、今後の進むべき方向を示す形で自身の挨拶を結んだ。

挨拶を行う広域協組理事長の木村貴洋氏。

木村氏の挨拶の後は、来賓からの祝辞、鏡開きからの乾杯、歓談タイムを挟んで祝電の紹介、大阪府知事吉村洋文氏からのビデオメッセージ紹介、施設の説明、引き続き来賓からの祝辞、<テクノ・ラボ大阪>名称公募で選ばれた加盟プラント従業員への表彰式と続き、最後は、広域協組副理事長の地神秀治氏による中締めの挨拶となった。

万博開催中の忙しいさなか、御祝に駆けつけてくれた大阪市長の横山英幸氏。

祝辞を述べる、UBE三菱セメント株式会社代表取締役社長の平野和人氏。

祝辞を述べる、株式会社梓設計代表取締役社長の有吉匡氏。

祝辞を述べる、株式会社フジタ代表取締役社長の奥村洋治氏。

広域協組執行部や来賓によって、鏡開きが行われた。

乾杯の挨拶で、「この施設は協組や組合員が利用するだけでなく、次代の生コン業界を担う若者に対するアピールとしても最適」と、同施設の魅力を別の切り口で示してくれた、全国生コンクリート協同組合連合会・全国生コンクリート工業組合連合会の斉藤昇一会長。

株式会社梓設計常務執行役員・アーキテクト部門文教・庁舎ドメイン長の岡田孝介氏による施設説明。

祝辞を述べる、神戸市会議員(北区選出)五島だいすけ氏。

<テクノ・ラボ大阪>の名称公募で見事選ばれた、株式会社オーシャン平野工場コールセンター課長の吉尾優延様の表彰式も行われた。

同施設建設にあたり中心となって動いた地神氏は、これまでの自身の動きの背景と、今後の動きや思いを挨拶の中で述べた。

「私の会社は元々、建設業なんですが、平成22年に生コン業界に参入してきたとき、なんておかしな業界なんだろうと思いました。(支払いは)ほとんど手形、経営者は労働組合の子分のようになっている。で、お金も時間も取られる。それでこの業界を変えていきたい!と思って、平成25年に大阪に出てきました。で、今日に至るまで、先ほども全生連・全工組連の斎藤会長が(乾杯の挨拶で)仰られたように、やはり本来は西低東高で東京の方が先にこうなる方が良いんですが、大阪は(連帯)労組の支配が長く続いたので、そこから離れるために皆が一致団結して動いて、その中で本当に正しい形に戻った結果が、今日、この形に至ったということだと思っています。(中略)次の展望を考えていく中で、大阪(の第一目標)は<再生骨材>。これは最重要課題です。先ほど理事長はざっくりとした話をしましたが、大阪の(生コンにおける再生骨材の含有比率で)約30%以下の配合に関して(強度)は、全く問題はございません。で、我々のプラントで50N(ニュートン)、いわゆる高強度の生コンを練る事に関しては強度が出ております。生コンで重要なのは<強度が割れない(強度不足にならない)>ことで、仕上がり云々の前に強度に関してはクリアしておりますので、この1、2年の間には、大阪は約30%を必ず置き換えにかかります。JISの問題等に関してもそれをクリアする方法を持っております。(中略)大阪のやり方はちょっと、いやかなり強引(笑)かも知れません。しかし組合員に好かれようが嫌われようが、私が目標とした<(加盟企業を)ひとつにまとめて経済を立て直す>ということについては、完璧に実現したと確信を持っております。で、経済が立て直ったら仲が悪い者も仲が良くなる。経済が良くなることによって、いろんな事が良くなるんです。大阪は、組織運営と生コン業界を再生したという事においては、間違いなく日本一まとまりのある、ベンチマーク(指標)となる協同組合であることは間違いないので、本日お越しの(全国各地の)協同組合の皆さんも、ぜひ大阪と交流を持っていただいて、良いところは参考にしていただきたい(後略)」と語り、最後は地神氏の発案で、同施設完成に向けて共に頑張られた副理事長4人による一本締めで、落成セレモニーを締めくくった。

念願であった<テクノ・ラボ大阪>の完成で笑みがこぼれる、広域協組副理事長の地神秀治氏。

地神氏の発案で、<テクノ・ラボ大阪>完成まで苦労を共にした副理事長4人による一本締めで、落成披露セレモニーをしめくくった。

同施設の完成は、業界団体や経営者だけに意義があることではない。我々、生コンワーカーにとっても大いに意義のあることだ。

同施設の完成は、まさに業界のイメージを一新するシンボルの完成であり、業界のイメージアップを図るには絶好の機会と言えるのではないだろうか。実際、これほどの施設は全国のどこを探しても存在しない。このことは我々、KURS(近畿生コン関連協議会)・KLWS(関西労供労組協議会)も、広域協組・オーナー会と共に業界発展を目指すパートナーとして、大変うれしくとても誇らしい。この10年、労働者も経営者も、業界が一丸となって頑張った結果が今ここに華開いたのだ。